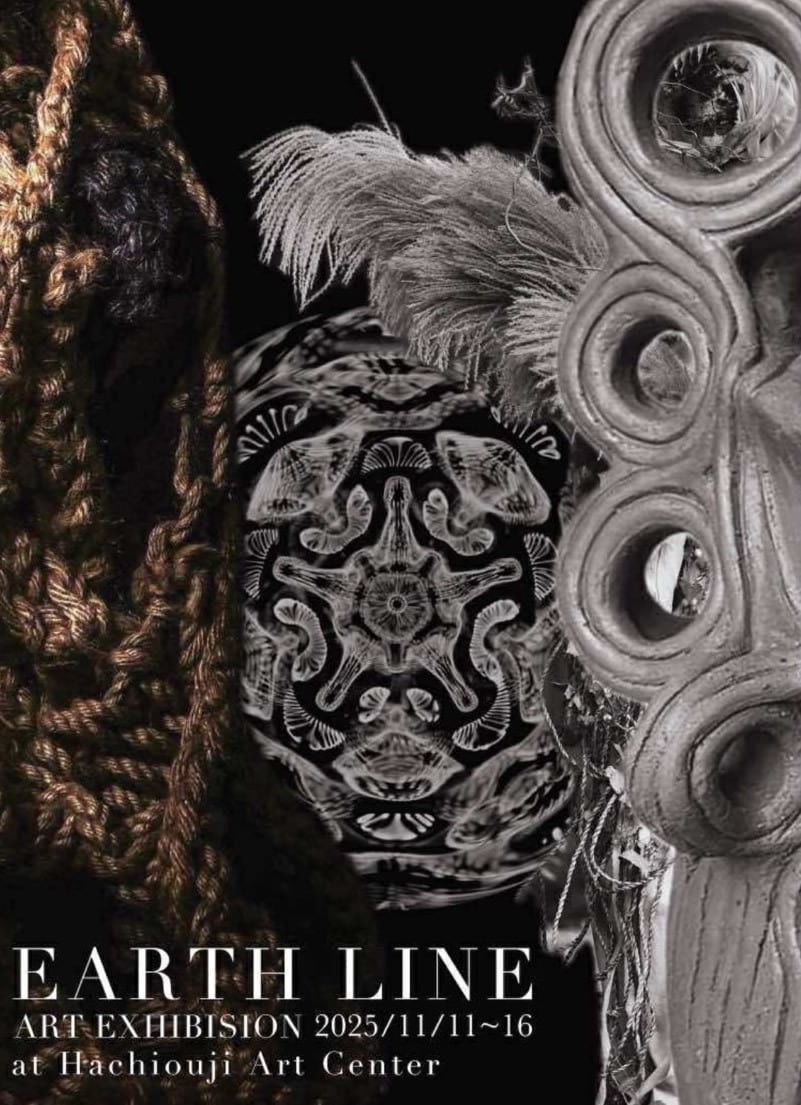

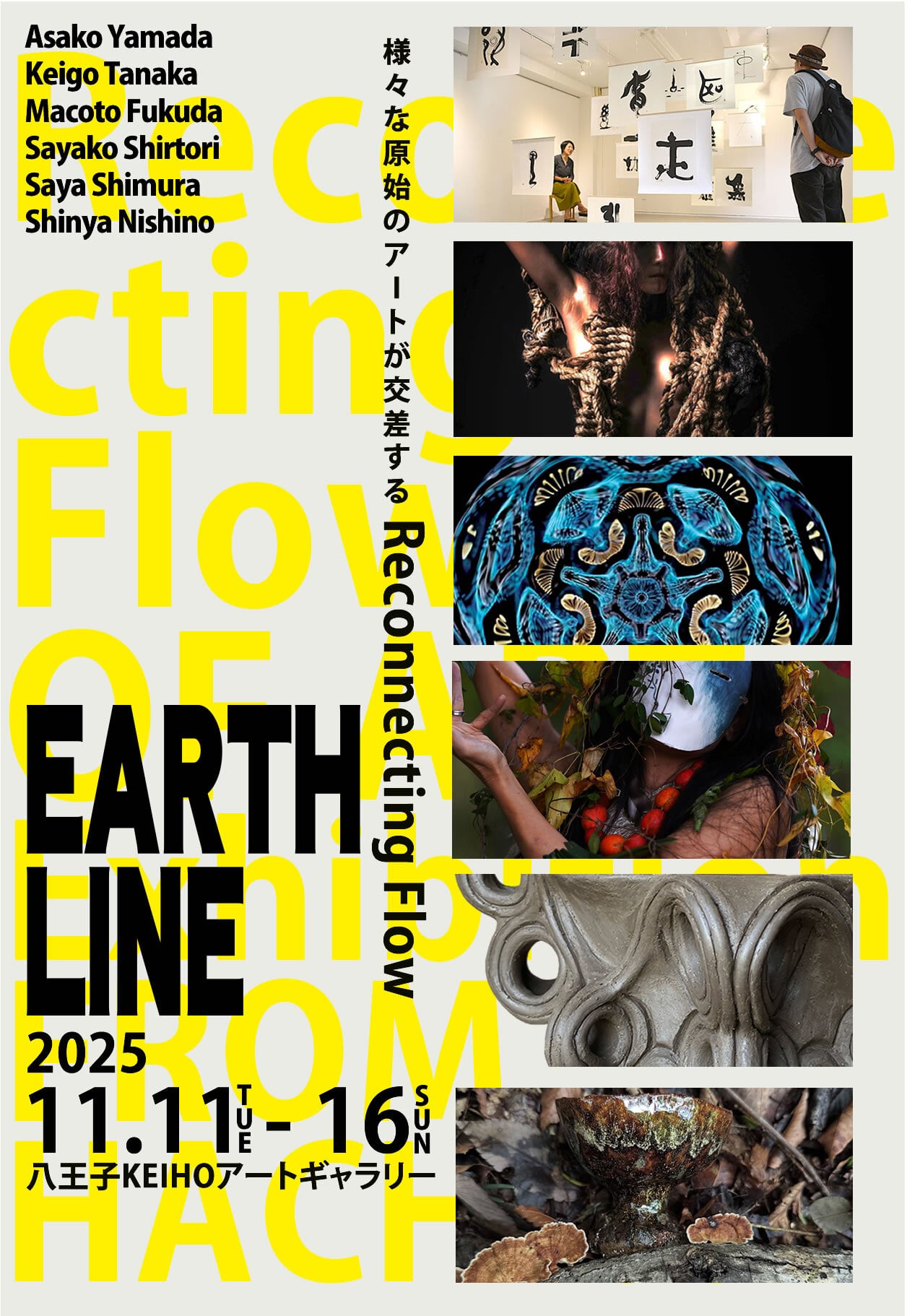

EARTH LINE 2025

今年で2回目となるアート作品の合同展示会。

今年は写真家のMacotoや音楽家のKeigo Tanaka によるサイマティクスアート、書道の山田麻子の著名なアーティストも加わり、さらなる展開を見せる「アースライン」のアートコレクティブ展。

今年のテーマ(コンセプト)は、

Earth Line ~ Reconnecting Flow

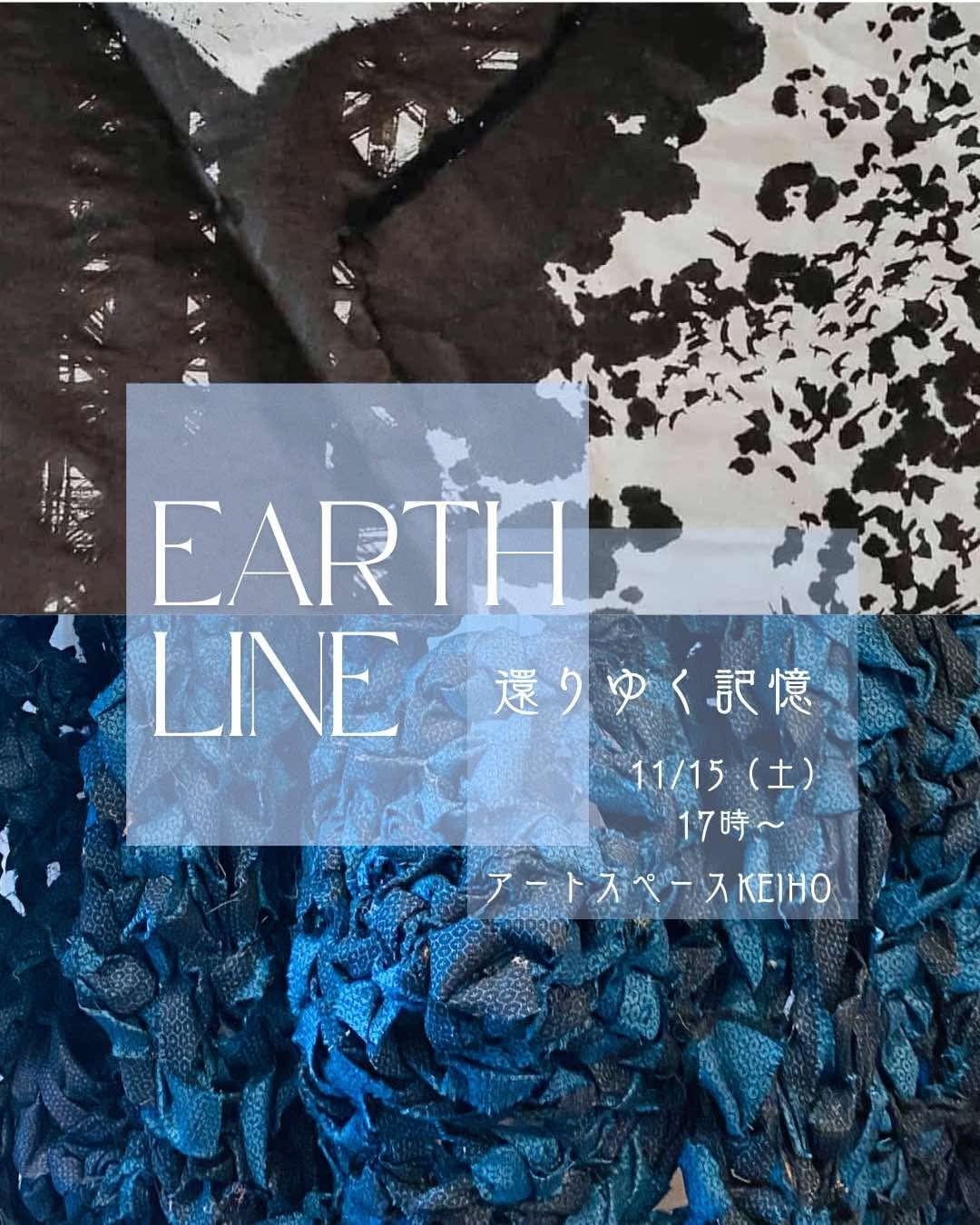

〜還りゆく記憶〜

ある意味で今よりも遥かに感覚が鋭かったであろう元々の地球人や生き物達から、現代の展示空間に再度繋ぎ直す事をEarth Lineとしてとらえる。そして来場者の方々に「本来の感覚とは何か」という壮大な問いを作品達を通して、色々と感じて考えてアートを楽しんでいただける6日間限りの展示会を創ります。

会場では作品の解説や、商談など実際に作家と話せるスペースも設けております。ぜひ、お時間に余裕をお持ちの上、ご来場ください。

詳細/情報

◆日程

◆入場料(無料)

2025年 11月11日~16日

AM 11:00~PM 19:00

※最終日のみ14時まで。

LIVE 日程予定

●11/11 (入場無料)

17:00水曼荼羅ライブ

18:00勝野達也弾き語りライブ

●11/12~14 (入場無料)

18:00 水曼荼羅ライブ

●11/15 (入場無料)

17:00 立岩潤三&Keigo パフォーマンス 白鳥紗也子・山田麻子・美醜・Eric

●11/16日 入場料・有料 ¥3000 15時よりスペシャルライブイベントとなります。(ご予約限定・詳細は以下にございます。)

◆アクセス

京王八王子駅(徒歩3分)

JR八王子駅(徒歩8分)

住所 東京都八王子市明神町2-14-3

駐車場はございませんのでお車でご来場の方はお近くのコインパーキングをご利用くださいませ。

GOOGLE MAP

イベントやその他のアーティスト、

各アーティストの在廊期間等、

その他の情報は追って公開していきます。

※情報は更新されます。開催1ヶ月前を目安に最新の情報をご確認ください。

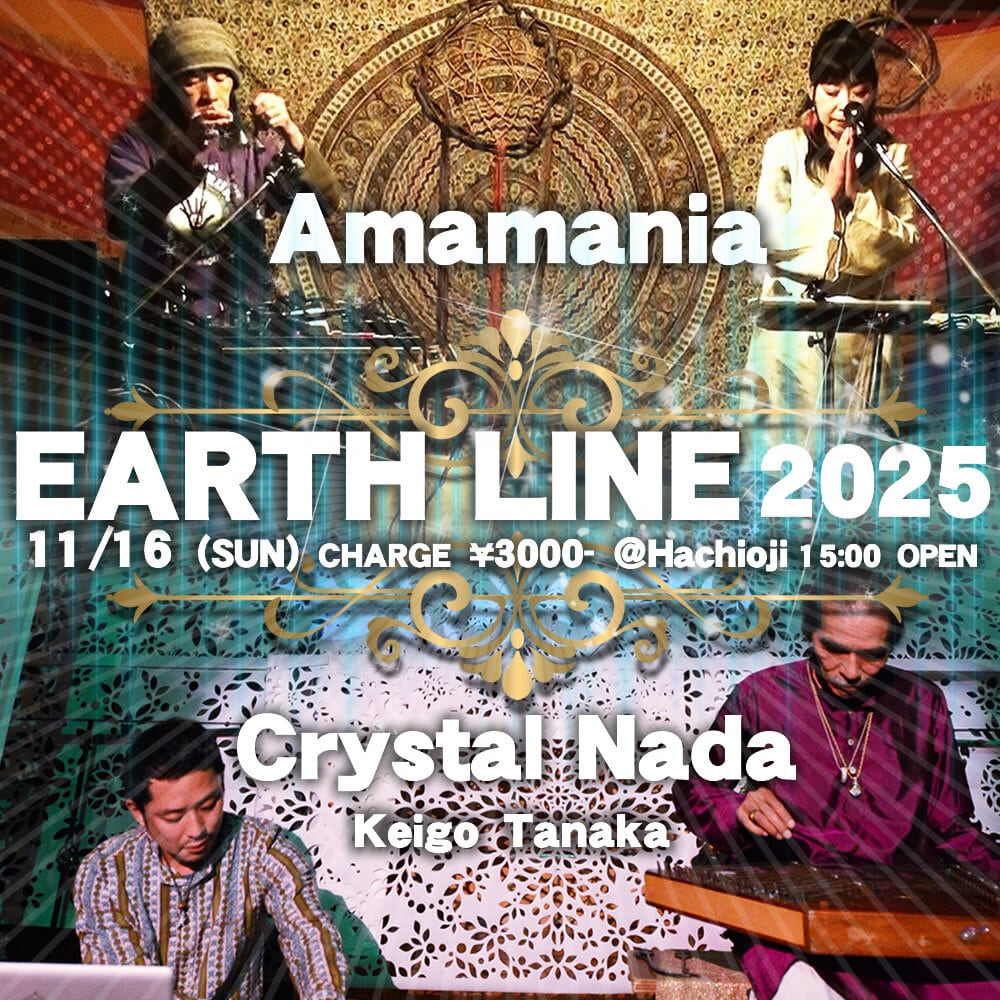

16日スペシャルライブ(要予約)

15時オープン

17時スタート

Keigo Tanaka 水曼荼羅

Amamania

クリスタル ナーダ

イベントご予約方法。

以下の緑のボタンよりShinyaというアカウントが表示されますので、「イベント予約希望」とメッセージください。または他の展示・出演の各アーティストに直接ご連絡いただいてもOKです。

2025年11月15日(土)17:00 パフォーマンスライブ

アートスペースKEIHO 入場料無料/ドネーション制

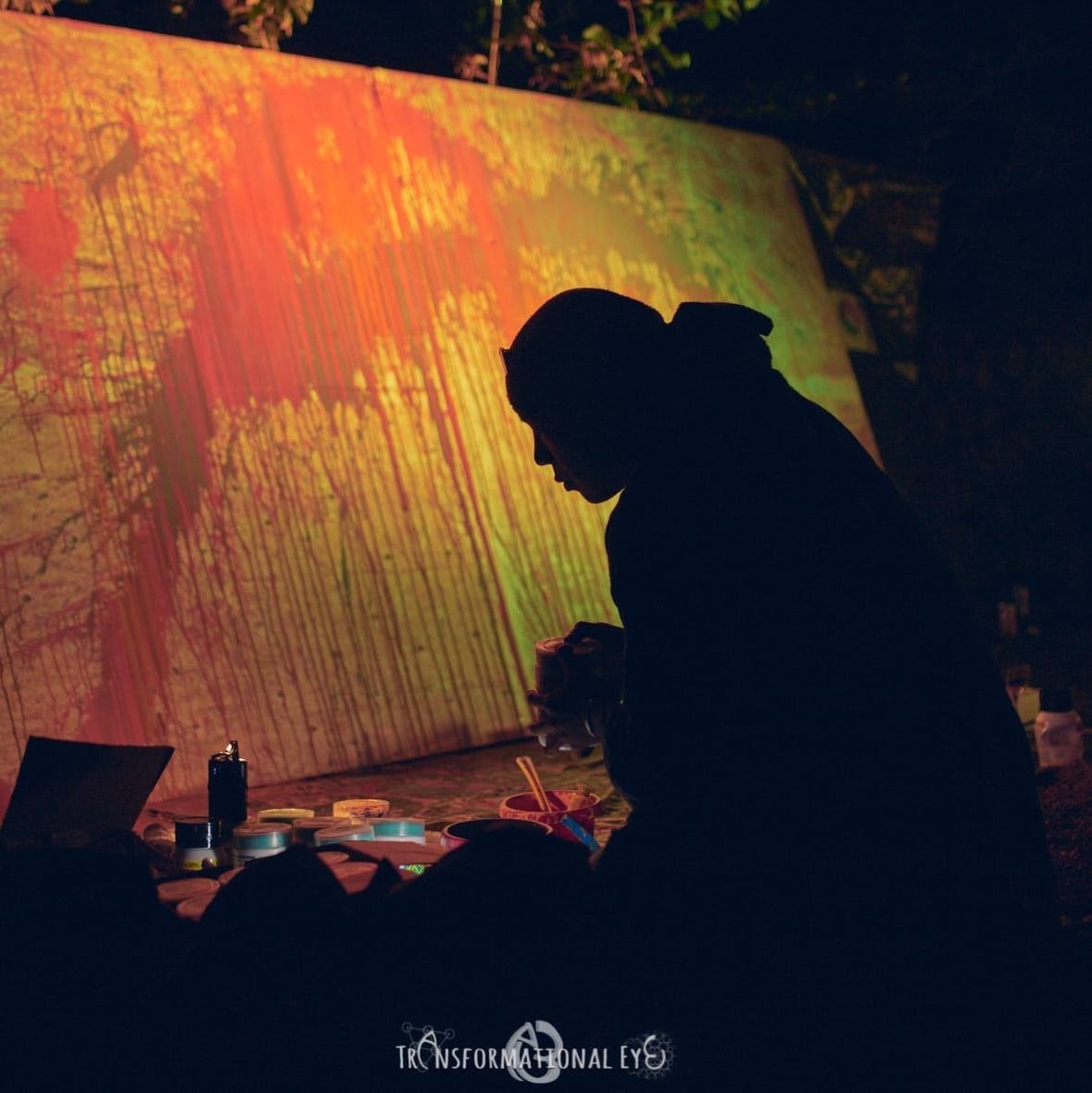

音×光×書×縄×舞×水曼荼羅の交差点から 太古の宇宙感覚がからだになだれ込む 受容体験型パフォーマンスを行います。是非ご覧下さい。

音 立岩潤三(パーカッション)

Eric Archer (バンスリ)

Keigo Tanaka(水曼荼羅)

書 山田麻子

光 shinya

祈結 白鳥紗也子

観音舞 美醜

監修 福田真