縄文土器に宿る精神性 縄文人の世界観とスピリチュアルな探求

縄文土器は、単なる生活道具ではなく、縄文時代の人々の精神世界を反映した象徴的な存在だったのではないか──近年の研究では、この視点から縄文土器の意味を探る動きが活発になっています。土器の装飾や形状には、彼らの信仰や宇宙観、死生観が刻まれている可能性があるのです。

縄文人の精神世界とアニミズム

縄文時代の人々は、自然界のすべてに霊的な力が宿ると考える「アニミズム」の思想を持っていたとされています。山、川、樹木、動物──あらゆるものに魂があり、それらと共生しながら生きることが彼らの基本的な価値観でした。

縄文土器には、動物や自然を象ったデザインが多く見られます。これは、単なる装飾ではなく、特定の動物や自然現象を崇拝し、それらと交信するための儀式に用いられた可能性があると考えられています。

土器と儀式──精神性を象徴する道具

考古学の研究によると、縄文土器の中には食物の調理や貯蔵といった実用目的のものだけでなく、特別な儀式で使われたと推測されるものもあります。特に、火焔型土器のような装飾性の高い土器は、単なる道具ではなく、宗教的または呪術的な用途を持っていた可能性があります。

さらに、土器の中には「意図的に破壊された」ものも多く発見されています。これは、特定の儀式の中で土器を割ることで、魂を解放したり、祈りを天に届けるといった行為が行われていたと考えられています。

縄文時代の死生観と土器

縄文人の墓からは、土器が副葬品として発見されることがあります。これは、死後の世界でも土器が必要だと考えられていたことを示唆しています。縄文人は、魂が輪廻するという考えを持っていた可能性があり、土器はその魂の器としての役割を果たしていたのかもしれません。

また、土偶とともに出土するケースもあり、これが豊穣祈願や生命の再生を願う儀式と関連していた可能性も指摘されています。土器は、生と死の境界を越えた、スピリチュアルな存在だったのではないでしょうか。

縄文土器と宇宙観

縄文人は、自然と深く結びついた生活を送りながら、星や天体の動きを観察していた形跡があります。彼らにとって、太陽や月、星々は神聖な存在であり、その動きを模倣したデザインが土器の模様にも取り入れられていた可能性があります。

例えば、渦巻き模様や円環状の装飾は、天体の運行や宇宙の秩序を表しているのではないかとする説もあります。縄文土器は、宇宙とのつながりを表現する媒体としても機能していたのかもしれません。

縄文土器は、ただの器ではなく、縄文人の精神世界や宇宙観、宗教観を体現する象徴的な存在だったと考えられます。アニミズムに基づく自然崇拝、死生観、そして宇宙とのつながり──これらが複雑に絡み合いながら、縄文人は土器を通じてスピリチュアルな世界と交信していたのかもしれません。

現代に生きる私たちが縄文土器に惹かれるのは、そこに今もなお響く「古代の精神性」を感じ取るからなのかもしれません。

サイマティクス とフラクタル

縄文土器とサイマティクス、フラクタルの関連性

縄文土器には、古代の人々が自然と調和しながら生み出した独特の模様やデザインが施されています。その文様は、現代の科学で解明されつつある「サイマティクス(音振動によるパターン)」や「フラクタル(自己相似性を持つ幾何学構造)」と深い関係があると考えられています。本記事では、縄文土器とサイマティクス、フラクタルの関連性について探ってみましょう。

縄文土器の模様とサイマティクスの共通点

サイマティクスとは、音や振動が特定のパターンを作り出す現象を指します。水や砂の上に振動を与えると、美しい幾何学模様が形成されることが知られています。この現象と縄文土器の模様を比較すると、類似したパターンが見られることがあります。

例えば、縄文土器の渦巻き模様や波状の装飾は、特定の周波数で作り出されるサイマティクスパターンと酷似しており、縄文人が無意識のうちに音や振動を視覚化した可能性が考えられます。

フラクタルと縄文土器の関係

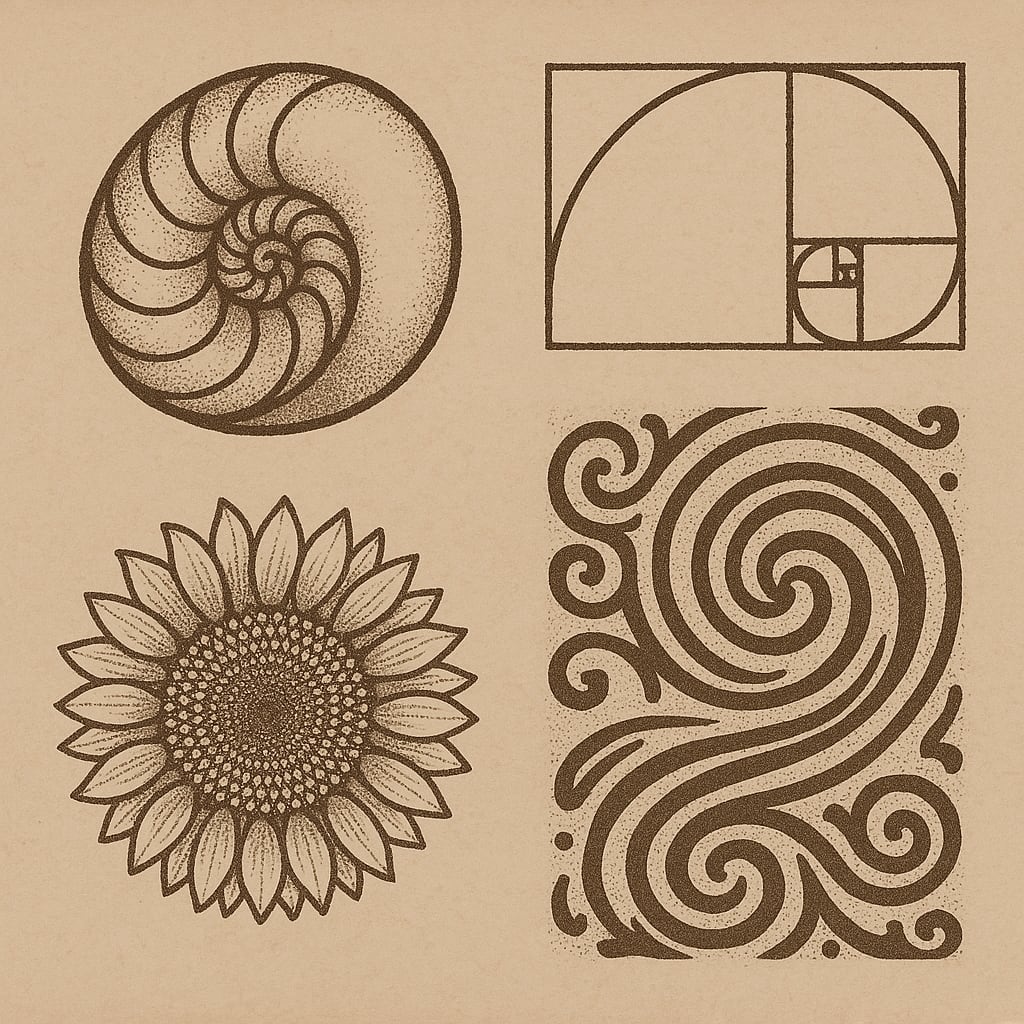

フラクタルとは、自己相似性を持つ幾何学構造のことで、自然界の樹木や雪の結晶、川の流れなどに見られます。縄文土器に刻まれた模様もまた、同じパターンが拡大・縮小しながら繰り返されるフラクタル的な特徴を持つものがあります。

これは、縄文人が自然界の構造を観察し、それを土器の装飾として取り入れていたことを示唆しています。特に、縄文土器の渦巻き模様や連続する曲線は、自然界の自己組織化現象と一致する部分が多く、古代の人々が数学的な美しさを感覚的に理解していた可能性を示しています。

縄文文化と宇宙的なつながり

サイマティクスやフラクタルは、宇宙の構造や生命の成り立ちとも関係が深いとされます。縄文土器のデザインがこれらと一致することは、古代の人々が宇宙や自然と深くつながっていたことを意味するのかもしれません。

縄文文化は、単なる狩猟採集社会ではなく、高度な自然観や宇宙観を持つ精神的な文化だった可能性があります。土器に施された模様は、単なる装飾ではなく、宇宙の法則や自然界のリズムを表現したものかもしれません。

縄文土器のデザインは、サイマティクスやフラクタルと驚くほどの共通点を持っています。これらの模様がどのように生み出されたのかは未だ謎に包まれていますが、縄文人の深い洞察力と自然への敬意が込められていることは確かです。

現代科学が解き明かしつつある自然界の法則を、縄文人たちはすでに直感的に理解していたのかもしれません。縄文土器は、単なる工芸品ではなく、宇宙の神秘を映し出すアートとも言えるでしょう。

「縄文土器に宿る黄金比:フィボナッチ数列と自然の造形美」

1. 渦巻き模様に隠された法則

縄文土器の装飾を見ていると、どこかで見たことのあるような「渦」や「うねり」が多く見られます。

自然界のカタチ——ヒマワリ、貝殻、台風、銀河——にも似たこの模様。

もしかするとそこには、自然と数学をつなぐ隠れた法則があるのではないでしょうか。

2. フィボナッチ数列とは何か?

フィボナッチ数列とは、

「1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21…」と、前の2つの数を足して次が決まる数列。

この数列は植物の葉の配置や、ひまわりの種の渦、松ぼっくりの螺旋にも現れます。

特徴的なのは、隣り合う数の比率が、次第に「黄金比(1 : 1.618…)」に近づいていくこと。

この黄金比は、人間が美しいと感じる比率として古くから知られており、

建築、美術、デザインなどにも多用されてきました。

3. 縄文土器と自然のリズム

縄文土器に見られる渦巻きや連続する曲線模様には、

フィボナッチ螺旋のような自然な拡がり方を感じさせるものがあります。

実際にいくつかの縄文土器の模様を観察すると、

• 曲線が螺旋状に広がる

• 渦の中心から等間隔で広がるリズム

• 波打つような「うねり」が、成長パターンに似ている

これらは偶然ではなく、自然界のリズムに呼応した結果かもしれません。

4. 縄文人の感性とフィボナッチ

縄文人が数学的にフィボナッチ数列を意識していたとは考えにくいですが、

彼らは自然の中で暮らし、植物の成長や水の流れ、煙の立ち上がり方などを、感覚的に捉えていたでしょう。

その結果として、「自然と調和する美しさ」を土器に刻み込んでいた。

つまり、フィボナッチ数列や黄金比は、意識ではなく感性として体現されていたのです。

5. 自然、数学、造形の交差点

現代の我々は、コンピュータや数式でフィボナッチを描くことができます。

でも、それはある意味、縄文人がすでに身体で感じていたリズムを

あとから数式で追いかけているに過ぎないのかもしれません。

数学とは、自然の美を「記号化」した言語。

そして、縄文土器とは、その美を「かたち」に変えた詩なのです。